エンディングノートの普及などで注目されている終活。

自分の人生の終わり方やその後の遺族の生活などについて考える機会として、取り組む方も増えてきています。

元気なうちに自分の人生の終末期について考える…以前はタブーのように扱われていました。

しかしメリットが多いことがわかり、各方面でセミナーなども開催されています。

この記事では生前整理のメリットや、始めるタイミング・注意したいポイントなどについて、詳しく解説します。

1・生前整理とは?

生前整理とは元気なうちに本人が身辺の整理を行うことです。

亡くなってから遺族が行う遺品整理とは異なり、時間的・体力的に余裕があるうちに行えるため、さまざまなメリットがあるとされています。

生前整理の必要性

生前整理が必要であるとされる最大の理由は、自分の死後に遺された家族が困らないためです。

近年では断捨離がブームとなり、コロナ禍の状況も相まって、家庭内の整理を行うことも増えてきています。

高齢者の方の中には「ピンピンコロリ(病気などで寝付くことなく、コロリと亡くなること)が良い!」とおっしゃる方もいますが、準備をされていない場合は遺された家族にとってはとても大変なのです。

同居をされているケースでは比較的持ち物などを管理されていることも多いですが、一人暮らしの場合などは膨大な量の遺品を整理しなくてはいけなくなります。

生前に不要なものを整理したり、亡くなった後の処分について明確にしておくことで、遺族の方の負担はとても軽くなるのです。

生前整理と遺品整理の違い

生前整理と遺品整理の違いは、行う時期と人です。

| 行う人 | 時期 | |

| 生前整理 | 本人 | 本人が生きている時 |

| 遺品整理 | 遺族(配偶者など) | 亡くなった後 |

遺品整理の場合、配偶者や子供が存命であれば問題は少ないですが、身寄りのない方の場合は自治体が管理することになります。

最低限の葬儀と合同塚への納骨、遺品は処分されてしまうことが多く、自分の希望通りというわけにはいきません。

自分にいつ何が起こっても困らないように、自分の死後のことを考えるのは、とても重要なことなのです。

自分がやるのか、自分以外の人がやるのか…生前整理と遺品整理の違いをきちんと押さえておきましょう。

若い人でも生前整理を

生前整理と似たカテゴリーで、老前整理(老いる前に行う身辺整理)という言葉もあります。

年齢に関係なく、自分の死後のことを考え、遺された家族が困らないように準備をするという点では、同じ目的を持つものです。

終活というと、高齢者の方が行うものという認識が強いですが、20代・30代のころから生前整理を行う人も少なくありません。

不要なものを処分し、すっきりとした生活を送るということだけでも、生前整理にはメリットがあります。

自分が希望することをしっかりとリストアップし、元気なうちに準備をするのもおすすめです。

2・生前整理のメリット

生前整理には多くのメリットがあります。

生前整理を躊躇してしまう…という方は、メリットをきちんと理解し、ぜひ生前整理を検討してください。

ここでは生前整理の3つのメリットについてご紹介します。

自分の意思をきちんと伝えることができる

生前整理の最大のメリットは、自分の意思をきちんと伝えることができる点です。

- どんなお葬式にしてほしいか

- 遺された物品の処分の方法

- お墓に関する希望

- 連絡してほしい友人のリストアップ

- 財産に関する希望

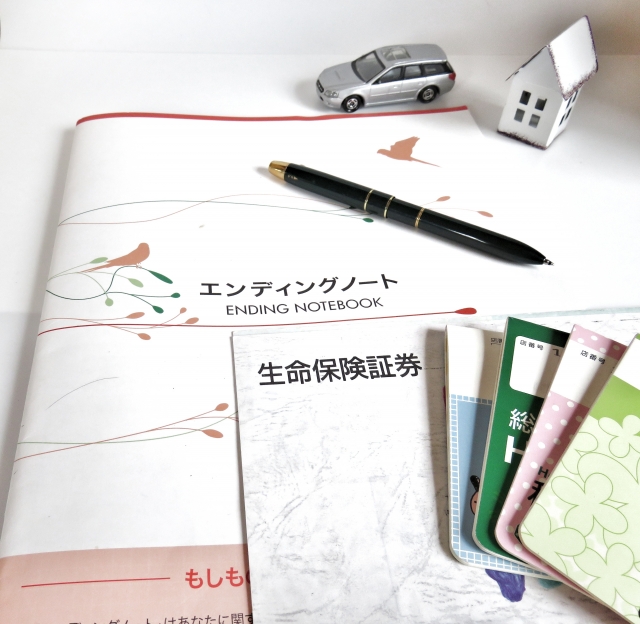

など、エンディングノートでまとめることも可能ですが、予め家族に伝えたり、遺言として遺しておいたりすることもできます。

身体的・精神的に健康なときに行えば、判断力にも問題がないため、適切な方法を選ぶこともできます。

遺された家族が「何も聞いてなかった」「どうしてあげれば良いのかわからなかった」という事態にならないように、生前整理を行うことで負担を軽減することができるのです。

情報の収集ができる

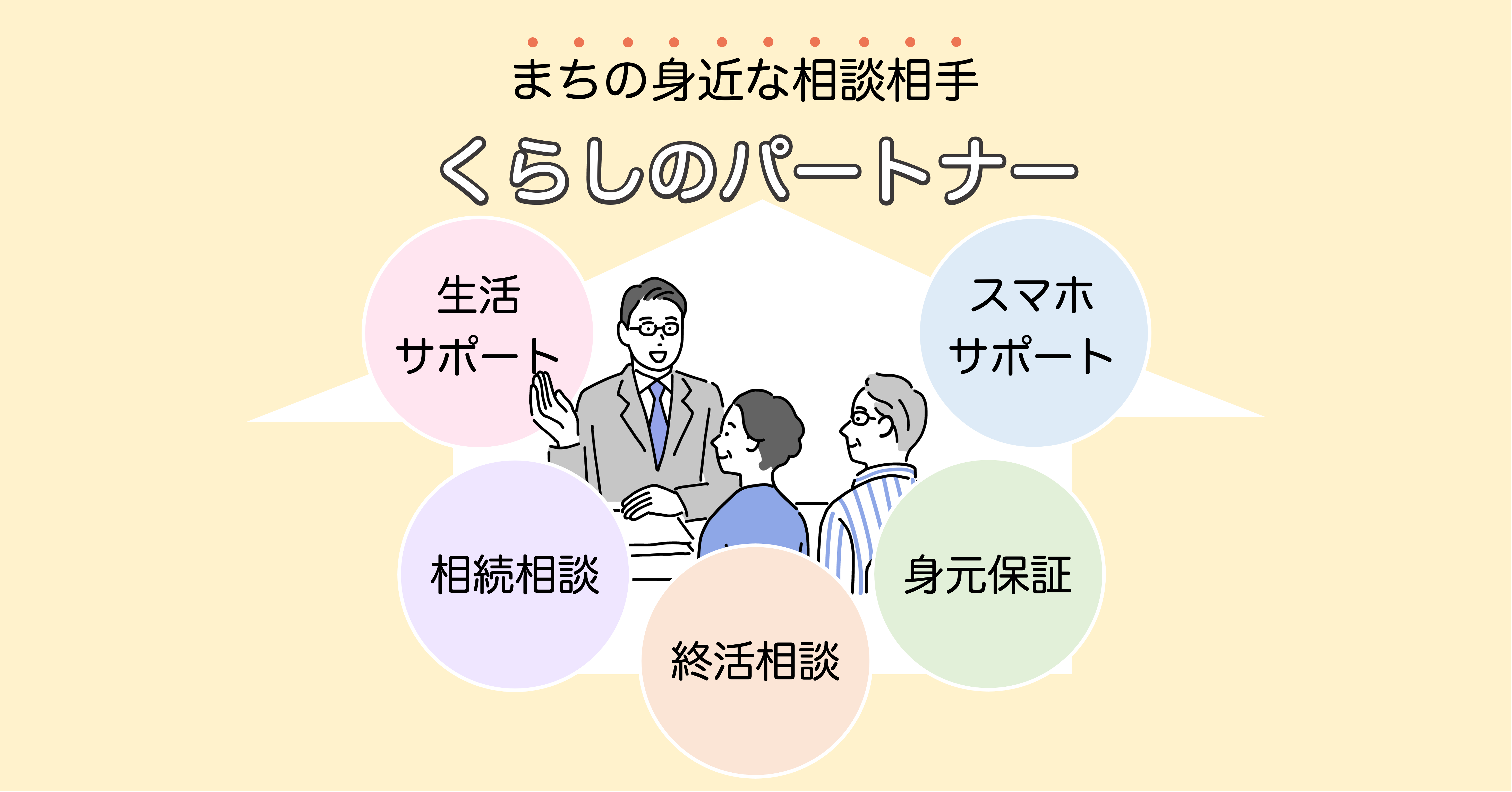

生前整理を行うタイミングで、さまざまな情報収集ができることもメリットの1つです。

葬儀やお墓などは多様なスタイルがあり、費用もピンキリです。

自分の希望に合ったものにするため、どんな方法でどのくらいの費用がかかるのかという点を、じっくりと比較検討することができます。

また利用できる公的サービスや給付金、銀行の手続きなども調べておけば、亡くなった後の手続きもスムーズになるでしょう。

急な事態に備えることができる

生前整理のメリット3つ目は、急な事態にも対応ができるということです。

人生は何が起こるかわかりません。

健康に気を付けていたとしても、事故や災害で亡くなることもあります。

急な病で亡くなってしまうこともあるでしょう。

そんなときに予め生前整理を行っておけば、遺された家族は故人の希望に沿った対応ができます。

身寄りのない方ならなおさらです。

急な事態は遺された家族にとって大きな悲しみを抱えることになります。

負担を軽くし、「希望通りに見送ることができた」という気持ちにしてあげることができるのもメリットといえるでしょう。

3・生前整理を始めるタイミングとポイント

生前整理にメリットが多くあることは既にご紹介しましたが、どんなタイミングで始めれば良いのでしょうか?

またどんなことに注意をして行えば良いのでしょうか?

自分の身体が動くうちに

生前整理は自分の身体が動くうちに行うことをおすすめします。

そのため「〇歳になったら」という明確な線引きはありません。

生前整理の持ち物の処分や情報収集などは、自分で行うことに意味があります。

20代・30代であっても、断捨離も兼ねて不用品の処分を行うだけでもOKです。

元気で体が動くうちに、タイミングを見計らって行うようにしましょう。

少しずつできることから

生前整理は一気にすべてを行うことは不可能です。

少しずつできることから始めましょう。

- 不用品の処分

- エンディングノートや遺言の作成

- 情報収集

- 財産目録の作成

- 遺影の撮影

など、生前整理はやることがたくさんあります。

自分の身体やお財布と相談して、1つ1つ着手していきましょう。

家族と相談をしながら

家族がいる人は、家族とも相談しながら行うのがベストです。

- 自分の死後の生活について(保険金・財産など)

- 葬儀・お墓・住居のこと

- 延命治療について

など、少々話しにくい内容もあるかもしれませんが、そこはきちんと生前整理のことを話して、協力してもらいましょう。

特に配偶者や子供には、生前整理を行っていることを伝え、自分の希望やお願いしたいことを明確にしておく必要があります。

直接話しにくい場合などは、エンディングノートを活用しましょう。

4・まとめ

生前整理は一見タブーのように思われがちですが、実はメリットの多いものです。

遺された家族が困らないようにするため、残された人生を自分らしく生きるようにするため…

いつ行わなくてはいけないという決まりはありません。

思い立ったが吉日と言いますが、年齢に関係なく、自分の生前整理を少しずつ始めてみてはいかがでしょうか?