介護ロボットと聞いて、あまり現実的でなく、在宅介護をする人にとっては無縁だと考える人もいるかもしれません。

近年、様々な種類の介護ロボットが施設や居宅(家庭)で活躍をしているのです。

今回はコンピューターが内臓されている便利な介護ロボットをご紹介します。

介護ロボットとは何か

制度上、介護ロボットの厳格な定義はありません。人手だけに頼らず、コンピューターを内蔵し知能化された機械システムをイメージして頂ければ大丈夫です。

介護ロボットは、介護をする人(家族や施設職員)や介護を受ける人(高齢者や障碍者)お互いのメリットになるものであり、決してマイナスに作用するものではありません。

介護ロボットには、

①情報を感知するもの

②判断するもの

③動作するもの

の3つの要素技術を有するものなのです。

介護ロボットの種類について

介護ロボットは年々進化を遂げています。

イメージされる人型ロボットもあれば、そうでないロボットまであります。

開発が進んでいる理由として、介護負担の軽減があります。

在宅でも施設でも介護負担は社会問題になっており、国は改善する方針を示しているのです。

介護ロボットの種類をみていきましょう。

介護支援型ロボット

移乗・入浴・排泄などの生活を送るうえで、柱になる部分の『介護支援』を目的としたロボットです。

在宅よりも施設で利用されているケースが多く、介護職員の心身的な負担を軽減させる役割があります。

介護支援をする側だけでメリットになるものではなく、介護を受ける高齢者や障碍者も安心・安全に介護を受けることができるのです。

自立支援型ロボット

介護を受ける側の歩行・食事・リハビリンの補助をしてくれます。

膝の痛みが原因となり、歩行がスムーズにできない人の下肢に装置を装着することで、円滑な歩行を目指すことができます。

高齢者や障碍者はこれまで体験したことがない形で支援を受けることができ、効率よく補助をしてくれます。

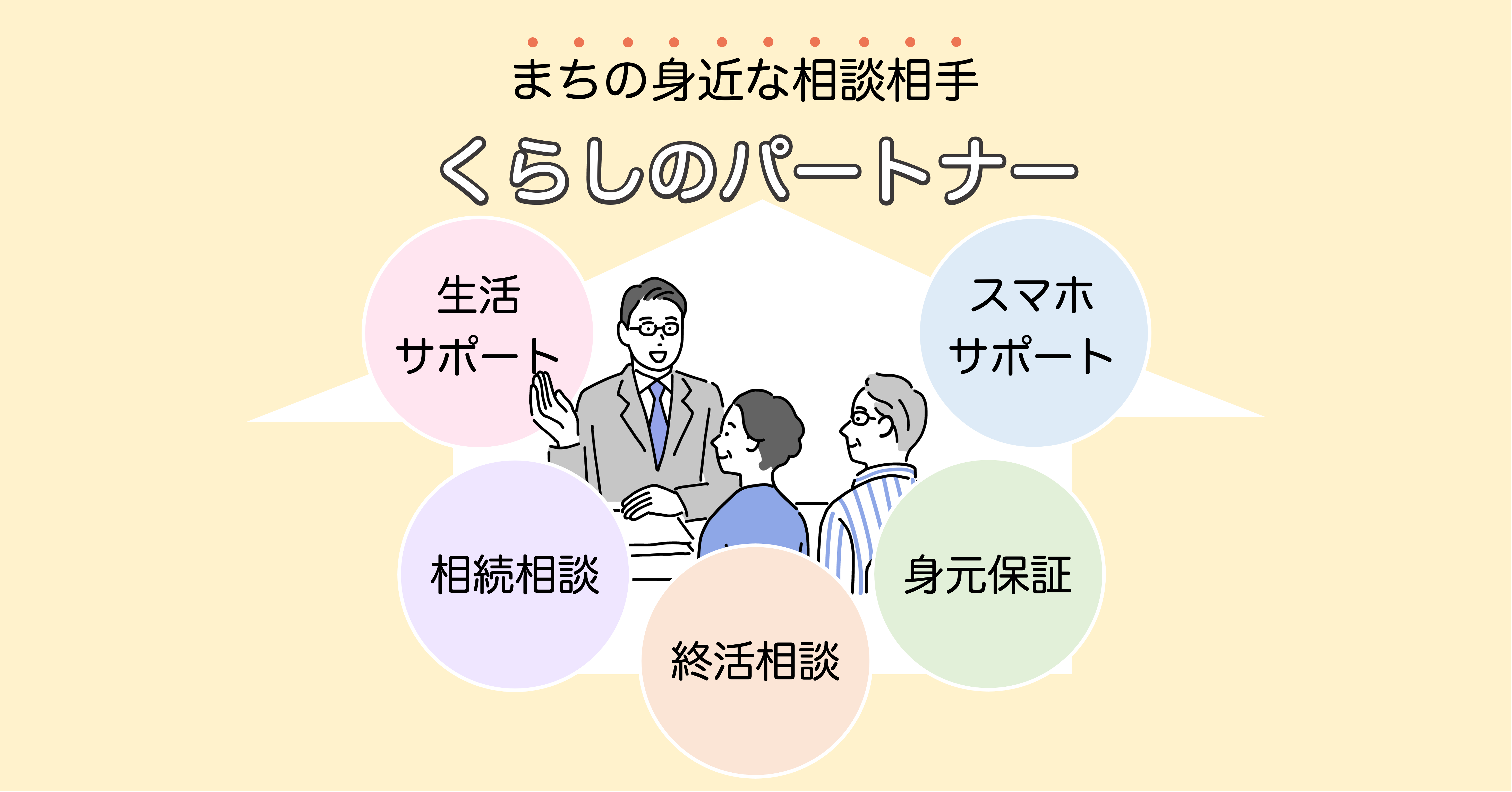

コミュケーション・セキュリティ型ロボット

AI(人工知能)を搭載し人とのコミュニケーションを円滑に図ったり、見守りセンサーによって、介護を受ける側の様子を確認することができるロボットなのです。

コミュケーションの面では、ロボットと高齢者が会話ができたり、レクリエーションをサポートすることができます。

認知症などが原因で無断外出をする方向けに、見守りロボットなどもあります。

介護ロボットの具体的な商品

ここまで、介護ロボットには種類があり、それぞれの目的に合わせて使用することがお分かり頂けたと思います。

次は、もっとイメージしやすいように具体的な商品をご紹介します。なお、この記事では、商品のメーカーや品番は伏せてご紹介します。

興味を示した方は、検索によって使用したい商品を見つけて下さいますようお願い致します。

マッスルスーツ

装置を身体に装着して使用します。足腰への負担が軽減することによって、力を必要とする介護を支援してくれます。

在宅で使用するというよりも、施設で多くの利用者の対応を行い際に利用することが多いでしょう。

離床支援ベッド

離床とはベッドから離れて、車椅子などで移動してリビングなどで過ごすことです。

ベッドから車椅子への移動をするために、足に力を入れて立位を保つことができれば、介護者の負担も少なくて済みます。

しかし、寝たきり状態の人を離床する場合には介護者の負担も高くなってしまいます。

そこで便利な介護ロボットがこの商品なのです。

ベッドと車いすが一体化しており、簡単に離床することが出来ます。

排泄予測デバイス

排尿のタイミングを事前に知らせてくれる装置です。

この装置にはセンサー機能があり、このセンサーを膀胱の前に固定することで、「排尿が近いかも…」「排尿があったかもしれない…」という状況を通知してくれます。

この装置を活用することで、無駄なオムツ交換を減少させたり、トイレ介助を行うタイミングを見極めることが出来るのです。

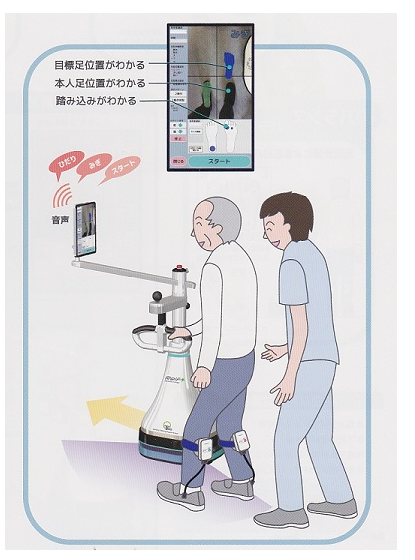

歩行リハビリ支援ロボット

リハビリの方向を支援してくれるロボットです。

利用する側の心身的・精神的な負担の軽減、意欲の向上、介護する側の効率化が目的の商品であり、効率よくリハビリをやってくれます。

まとめ

近年開発されている介護ロボットは、在宅向けより施設向けの方が多いようです。

勿論、在宅向けの介護ロボットもありますが、

介護保険の適用になるのか?

金銭面でどうなのか?

ロボットを置くスペースの確保

など、課題はあります。

在宅介護でそのままロボットを導入して介護をするよりも、ロボットを導入している介護施設に入所してもらい、質の高い介護を受けるようにすることの方が現実的でしょう。

国としても、介護人材不足のため、介護ロボットの導入を推奨していますので、今後益々介護ロボットの数は増えていくことが予想されています。