誰にも必ず訪れる死。

いつまでも元気でいて欲しいと願う親も、いずれはお別れをしなくてはいけません。

闘病生活を送っていたり、急な病を患ったりしたときに余命宣告を受けることがあります。

親が余命宣告を受けたとき、家族としてできることとはどんなことなのでしょうか。

この記事では筆者が介護業界で働いていた期間で、実際に余命宣告を受けた親を持つご家族の様子を事例としてご紹介します。

これから必ず迎えなくてはいけない親との別れ…しっかりとした心構えを持ち、後悔をしないためにぜひ参考にしてください。

余命宣告とは

余命宣告とは医師からあとどれくらい生きられるのかという期間を告げられることです。

医師は蓄積されたデータや臨床実験、患者の全身状態や病状の進行などを統計的に判断し、『どのくらいの期間生存ができるのか』という指標として宣告を行います。

余命宣告は本人に行うとき、家族だけに行うとき、本人・家族一緒に行うときと3つのパターンがあり、臨機応変な対応が求められます。

余命宣告は絶対ではなく、あくまでもデータを基にした相対的な数値です。

そのため余命宣告よりも長く生きる方は多く、反対に病状の悪化などによって短い期間でお亡くなりになる方もいらっしゃいます。

余命宣告を受けると、今後の治療方針を決めなくてはいけません。

最期を迎えるのは病院か自宅か、緩和ケアへの移行はどうするのか、延命治療は行うか…本人の意思確認なども含めて、家族としてはやらなくてはいけないことが押し寄せてくるのが現実です。

Aさんの事例

Aさんは筆者が担当していた訪問介護先の利用者でした。

70代半ばでも非常にアクティブな方で、健康にも気を使って食生活の改善やさまざまな運動などに取り組んでいました。

健康診断を受けていたのに余命1ヶ月

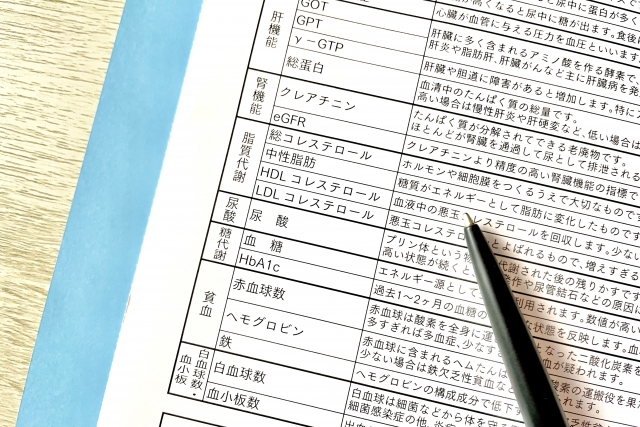

Aさんは定期的な健康診断を受けることをモットーとしていて、少しでも異変を感じたらすぐに医療機関へ受診する方でした。

かかりつけ医とは40年以上の付き合いがあり、しっかりとした信頼関係がありました。

しかしある日急な腹痛で受診したところ、すぐに大きな病院を紹介され、精密検査をしたところ、後腹膜肉腫というガンであることがわかり、余命1ヶ月を宣告されてしまったのです。

後腹膜肉腫はサイレントキラーと呼ばれているそうで、自覚症状のないまま病状が進行するガンでした。

あれほど健康に気を使っていたのに…と落ち込むAさんでしたが、病気は確実にAさんの身体をむしばんでいました。

本人は自宅・家族は病院

精密検査の後、Aさんは家族とともに担当医師から余命宣告を受けました。

精神的なショックもあったのか、余命宣告の日を境にAさんの病状は悪くなっていったそうです。

そこでご家族から相談されたのが、最期の時をどこで迎えるのかということでした。

Aさんは常日頃『私は住み慣れたこの家で死にたい』と言っていたのですが、一人息子さんのご夫婦は共働き、ご主人は既に他界されていたのでAさんは一人暮らしでした。

息子さんの家はAさんの自宅から車で1時間ほどの距離にあり、障害を抱えた子どもさんがいたことから、毎日通ったり一緒に住むことは難しいという判断を下したのです。

Aさんは自宅、家族は病院…最後のときを迎える場所に関して、意見の食い違いが生じました。

家族の後悔は永遠

その後Aさんは余命宣告をされた1ヶ月を待たずに病院で亡くなられました。

ご家族の話によると最期まで『家に帰りたい』と言っていたとのこと。

急に余命宣告を受けて、何もできなかった後悔。

『自宅に帰してあげられたのは亡くなってからです。あれほど自宅が良いと言っていたのに、何もしてあげられなかった。一生後悔します。』

『元気だから…って介護とか病気とかの話も何もしなかったんです。年だからあえて死に関する話を避けていたのがいけなかったのかもしれない。』

と息子さんが話されていたのがとても心に残りました。

Bさんの事例

Bさんは筆者の友人の祖父で、小さい頃から可愛がってもらっていた人でした。

50代半ばから体調を崩し、入退院を繰り返していた状態だったのですが、80代になった頃から認知症を発症し、在宅介護の後に施設に入所していました。

友人が小さい頃から家族は『おじいちゃんは身体が弱い』という認識を持っていたにも関わらず『一緒に住んでいるから大丈夫』と終活などは一切行っていなかったのです。

認知症の症状はあっても家族との会話などはできていたため、今すぐにどうこうなると思っていた人は誰もいませんでした。

施設での事故が原因で入院

施設に入所してから1年ほど経ったとき、夜中に友人の家に電話がかかってきました。

近所にある総合病院からで『Bさんが救急搬送されたので病院に来て欲しい』とのことだったそうです。

病院に駆けつけると施設の人から『夜中に一人でトイレに行こうとしたらしく、ベッドのわきで倒れているのを介護職員が発見した』と説明があり、呼びかけても意識がなかったので救急搬送したとのことでした。

骨折はなく、2~3日入院すればまた施設に戻れると誰もが思っていたそうです。

しかしBさんはその後急変し、余命宣告を受けることになりました。

急変し余命1週間の告知

友人の家族が受けた余命宣告は1週間。

それも意識が戻らない状態であれば、1週間ももたないかもしれないという内容でした。

何かを話したくても、意識が戻らなければできません。

できる限りの治療をお願いし、友人と家族は交代でつきっきりの看病をしていました。

しかしBさんは一度も意識が戻ることのないまま、お亡くなりになりました。

本人の意識がないまま…

本人に確認することもできない状態でしたが、友人の家族は延命治療を選択しました。

しかし葬儀の後『おじいちゃんは本当に延命治療をしてほしいって思ってたのかな。おじいちゃんは身体が弱かったから何となく‟死ぬ”こととかは言えなかった。』

と友人が話してくれました。

本人の意識がない状態で、家族が決断しなければいけないというケースがあること、その選択肢が本人と一致するかどうかはわからないことを思い知らされました。

Cさんの事例

Cさんは60代でガンが見つかり、治療をしながら子供たちと一緒に楽しく暮らしていました。

多少の息苦しさや体調不良は感じていたようですが、子どもや孫に囲まれて過ごしているCさんはとても幸せそうでした。

ガンで闘病中に余命3ヶ月の宣告

Cさんの身体をむしばんでいたガンは寛解したわけではなく、転移という形で姿を現しました。

医師の説明ではガンの場所が悪く、全て手術で取るのは難しいこと、Cさんの体調や体力を考えると手術は難しいこと、積極的な治療をしなければ余命は3ヶ月ほどであることを告げられたそうです。

ただCさんは意識もハッキリとしていて『家に帰りたい』『〇〇(孫)たちと一緒にいたい』と言ったため、ご家族はさまざまな準備を手分けして行い、Cさんを家に迎える準備をしました。

最期の時を自宅で家族に囲まれて迎えたいというCさんの希望を叶えることにしたのです。

とにかくみんなで楽しい時間を

Cさんは自宅に戻られてから、驚くほど元気になりました。

週2回の訪問介護もいらないのではないかと思うほど、顔色も良く食事も睡眠もしっかりと取れていました。

その理由は、家族との時間にあったのです。

お孫さんが学校から帰ってくると一日の話をするのが日課で、お孫さんの大好きな恐竜の映画を一緒に観に行ったり、体調の良い日はゲームを一緒にしたりすることもありました。

本当は旅行へ行きたいとCさんは言っていたのですが、旅行だけは医師の許可が下りず、『代わりに駅弁フェアで駅弁を買って孫たちと一緒に旅行気分を味わった』と楽しそうに話してくれました。

誰もが『死』を意識している生活ではあったものの、Cさんの希望をしっかりと聞き、葬儀の準備や相続の話し合いも進めていました。

Cさんの体調が思わしくなくなったときも、病院へは入院せず、訪問看護や在宅医療の医師の力を借りてお孫さん達と一緒にいる時間を大切にしていたのです。

Cさんの最期の言葉は『ありがとう』

Cさんの最期は眠るようだったと息子さんが教えてくれました。

前日までベッドの脇で宿題をする孫たちと笑って話をしていて、苦しそうな様子が見られたので『大丈夫?』と話しかけた息子さんに『ありがとう』と言ったのが最後だったそうです。

その後容体は急変し、次の日の朝にCさんは亡くなりました。

葬儀もCさんが望んだ家族葬、親しい友人と家族の温かい葬儀だったそうです。

『特に何をしたということではなかったけれど、今まで通りの日々を自宅で過ごせたこと、父が何よりも大切にしていた家族と一緒に過ごせたことが本当に良かったと思う。死を意識していなかったといえば嘘になるけれど、子ども達もいつも通りに接してくれた。そのことが父にとっては何よりも嬉しかったんだと思います』

お孫さん達はCさんが亡くなった後も、写真に向かっていろいろな話をしていると教えてくれました。

まとめ

余命宣告はとてもショックなものです。

それは本人だけではなく家族も同じこと…ただ『いつくるかわからない死』という漠然とした不安ではなく、期限が区切られたことで家族も心構えができたとCさんの息子さんが話してくれたのが印象的でした。

一定の年齢になると死をタブー視して、ネガティブなものとして捉えがちですが、自分らしい死の迎え方を考え、家族と共有することは必要だと考えさせられたのも事実です。

家族(親)が余命宣告を受けたときに家族ができることは、できる限り本人の希望に沿った対応をすることではないでしょうか。

そのためにも事前に終活を行い、介護・医療・葬儀・お墓に関する希望を明確にしておくことは非常に重要だといえます。