加齢に伴い、歩くことが難しくなることは多くの人が理解していると思います。

直感的に、下肢の筋力が次第に衰えてしまうことで、杖などをついて歩くイメージを持つかと思います。

しかし、高齢者は筋力低下だけが原因で歩行が難しくなるのではないのです。

今回は、下肢筋力低下以外で歩行困難となる理由について解説したいと思います。

高齢者の歩行の特徴

ここでは本題に入る前に、高齢者の歩行の特徴について解説したいと思います。

これをご覧になって、まずは高齢者の歩行状態についてイメージして頂ければ考えています。

歩行スピードが遅くなる

若い人と高齢者では、明らかに歩くスピードが違います。

それは、単に下肢筋力低下だけが問題になり、そこからダメージを受けて遅くなっているのではなく、骨格の歪み、それまでの既往歴(病気については後で詳しく説明いたします)や現病歴が影響して関節や筋などに痛みを感じ、遅くなるのです。

自分が歩行速度が遅いと自覚している人もいれば、そうでない人もいます。

支援を受ける高齢者の場合、他の人と比べて自分がどれだけ遅いのか自覚することにって、安全に道を歩いたりすることができるでしょう。

一方、支援する側は、歩くスピードが遅いのは『当たり前』であるという認識を忘れずに、決して急がしたり、慌てさせてしまうような声掛けはしないように心掛けましょう。

前傾姿勢になる

上記のイラストのように、膝、腰が曲がり、身体の姿勢が前傾になっている高齢者もよくお見掛けします。

前傾姿勢になるのは、加齢に伴い骨格が変形したり、痛みをかばうため自然になるのです。

このような姿勢になると、全身のバランスが取りずらくなりバランスを崩して転倒するリスクが高まってしまいます。

また、ベッド上で横になった場合、仰臥位(仰向け)になると腰部や仙骨部に痛みが発生し、側臥位(横向き)でしか過ごせなくこともあるのです。

足が上がりにくくなる

下肢筋力低下に伴い、足が上がらなくなり『すり足歩行』になってしまいます。

このすり足歩行になると、つまずきやすくなり転倒・転落のリスクが高まります。

リハビリ等をしなければ当然加齢に伴い、筋力が低下するのでそのまま放置するのではなく、積極的に動いて活動性を高めることが大切です。

すぐに車椅子に頼るようになれば、ますます筋肉を使わなくなり足腰が弱ってしまうので注意が必要となります。

つまずきやすくなる

大きな段差であれば、「そこに段差がある」と認識し意識的に脚を上げるのでつまずく可能性は低くなります。

しかし、小さな段差になるとそこに意識が向かわなくなり、そのままつまずいてしまい大きな怪我を負うことになります。

例えば、めくれたカーペットや電気コードには注意し、家庭のなかでつまずく原因となるものを除去していかなければなりません。

バランスがとりにくくなる

歩行という動きは、瞬間的に片足のみで立位を保つ動きの連続になります。

両足ではバランスを保つこともできていても、片足になることによってバランスを崩しやすくなり、ふらつきの原因となります。

バランスを崩してしまうと、瞬時に近くにあるモノに掴まったりします。そして、そのモノごと転倒して大事故になる可能性を秘めています。

介護施設内であれば、バランスを崩した瞬間、別の利用者に寄りかかったり、掴まったりして同時に転倒してしまうこともあるので施設のスタッフはかなり慎重に対応しています。

長距離が歩けなくなる

屋内は十分歩行できていても、屋外に出ると十分な距離を歩行できないケースも少なくはありません。

高齢者になっても外出する必要性はあります。

■病院

■買い物

■趣味活動

主にこのようなものがあると思います。

歩行自体はスムーズに行えても、長距離の歩行ができなくなると日常生活に支障がでるため、介護保険サービスを使うきっかけになります。

歩行困難となる要因

さて、ここから本題に入りますが、前述した通り『下肢筋力低下』以外の要因にスポットを当て解説していきます。

薬が影響する

認知症や精神疾患によって向精神薬を服用したり、不眠が続く場合には睡眠導入剤を服用することがあります。

皆さんご存じの通り、薬には適切な効果を発揮する一方で副作用もあります。

向精神薬や睡眠導入剤には意識がはっきりせず、傾眠状態になることもあるため、歩こうとしたとき足元がふらついて歩行が難しくなるのです。

本人に『歩行困難』という自覚があれば、自分なりに気を付けることもできると思いますが、そうでないケースでは転倒・転落に繋がる可能性もあります。

医師は副作用というリスクと効用のバランスを上手く考えながら処方さているので、勝手に薬を増やしたり減らしたりするのは絶対止めましょう。

病気が関連する

病気が影響して歩行が難しくなることもあります。

ここでは『脳梗塞』と『パーキンソン病』について説明します。

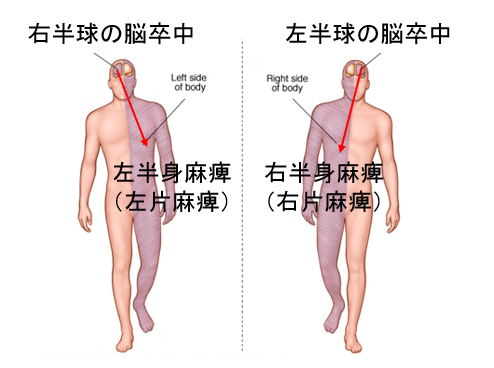

■脳梗塞 (脳卒中)

脳梗塞の症状のひとつとして、『麻痺』があります。

右脳に障害が起こると左片麻痺になり、左脳に障害が起こると右片麻痺になります。

麻痺になることによって、車椅子生活やベッド上での生活が主になることもありますが、装具や歩行器、杖などを使うことによりなんとか歩くこともできます。

しかし健康なときのようにスムーズに歩くことはできず、歩行が難しくなるのです。

■パーキンソン病

パーキンソン病という病気をご存じでしょうか?

この病気は、何らかの原因によって、脳が出す指令を神経に伝達するドーパミンという物質が不足し、運動に障害が出る病気です。

パーキンソン病は、ドーパミンを作る細胞である中脳の『黒質ドーパミン神経細胞』が減少し、指令を出す部位のドーパミンが不足することまでは分かっています。

しかし、その原因は十分には解明されていないのが現状です。

先述しましたが、運動機能に障害がでるということで、歩行にも障害が出現するのです。

パーキンソン病の歩行の特徴として・・・

①すくみ足歩行

・歩き始めの一歩が出にくい

・目的地に近づくと足が出にくくなる

②小刻み歩行

・歩幅が極端に小さくなり、歩行が小刻みになる

③突進歩行

・歩行のスピードがだんだんと上がって止まれなくなる

このような症状が出現し歩行が難しくなるのです。

体重が著しく増加する

高齢者だけというわけではありませんが、体重が著しく増加し重くなると自分で自分の体重を支えきれなくなり、酷い場合には椅子やベッドから立ち上がることも難しくなります。

体重が増加するということは、自分自身の身体に負担が出てくるということになるので、関節や筋肉、筋を傷めやすくなります。

適切な運動と栄養管理を行って、体重増加に配慮する必要があります。

O脚になる

O脚でも歩行に差し支えない人はいます。

これは主に若年層の人ですが、高齢者になるとO脚が原因で『変形性膝関節症』になり、膝の軟骨が擦り減ってしまい、骨と骨が直接当たり痛みが発生しまともに歩けなくなってしまうのです。

疲れやすくなる

加齢と伴に体力的な衰えを感じる人は多いと思いますが、すぐ疲れてしまうというのも高齢者の多くの人が経験することです。

疲れやすくなると、歩行は前傾姿勢になったり、足腰をかばうようになり正しい姿勢で歩けなくなってしまいます。

特に屋外に出たときは、歩行困難が顕著に出現し、屋内では歩行可能な人でも車椅子で移動する人もいます。