若年性認知症とは、65歳未満で症状が始まる認知症のことです。

認知症は一般的に高齢者の問題と見なされていますが、若年性認知症は比較的若い年齢で発症するため、患者やその家族にとって特に困難な問題になりがちです。

この記事では若年性認知症に関する基本的な概要や、初期症状を見逃さないために必要な知識、若年性認知症の支援策などをわかりやすくご紹介します。

若年性認知症とは?

若年性認知症とは、65歳以下で発症する認知症の病態を指します。

多くの場合は脳の疾患が原因となって発症していることが特徴で、若年性認知症は、仕事や家族の責任などの社会的・経済的な影響がより重大であり、心理的なストレスも大きいことが特徴です。

若年性認知症に関する基礎的な情報をご紹介しましょう。

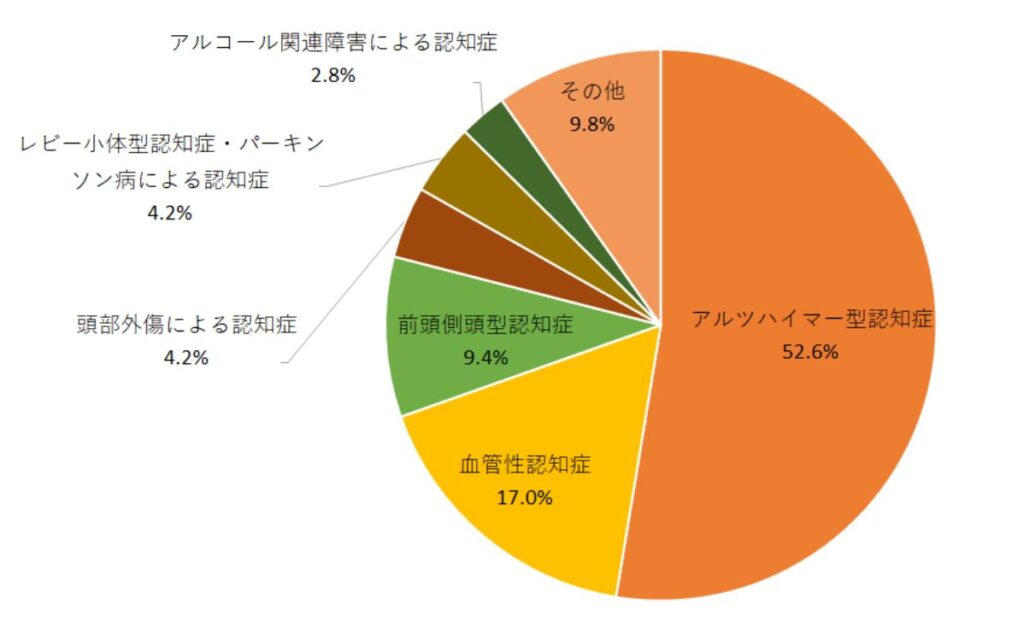

若年性認知症の原因疾患別割合

若年性認知症の症状は、高齢者の認知症と同じく進行性です。

65歳以下で発症する認知症の原因疾患としては、

- アルツハイマー型認知症

- 血管性認知症

- 前頭側頭型認知症

- 頭部外傷

などが挙げられます。

【若年性認知症の原因疾患別割合(65歳未満)】

出典:若年性認知症の有病率・生活実態把握と多元的データ共有システム|地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター・東京都健康長寿医療センター研究所

若年性認知症患者の推計

2017年度~2019年度に日本医療研究開発機構(AMED)が実施した若年性認知症の調査では、わが国の若年性認知症有病率は18歳~64歳人口10万人当たり50.9人、若年性認知症者の総数は3.57万人と推計されています。

出典:若年性認知症の有病率・生活実態把握と多元的データ共有システム|地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター・東京都健康長寿医療センター研究所

またこの調査では、若年性認知症の場合、定年前に退職をしている人が57.7%にものぼることが報告されています。

生活保護受給者は10%、障害年金の受給者は40%と厳しい収入状況も明らかになりました。

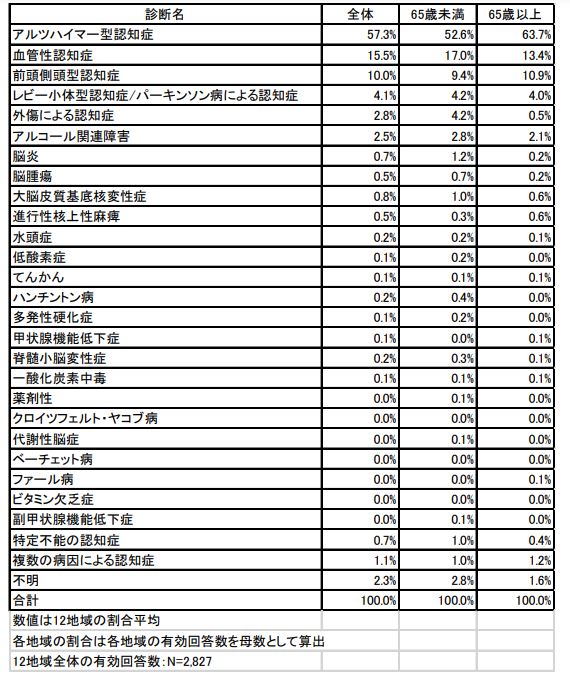

若年性認知症の原因疾患

若年性認知症を発症する原因疾患には、さまざまな診断名があります。

【診断名別割合】

出典:若年性認知症の有病率・生活実態把握と多元的データ共有システム|地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター・東京都健康長寿医療センター研究所

若年性認知症はアルツハイマー型認知症がもっとも多く、血管性認知症・前頭側頭型認知症を含めると全体の約8割を占めています。

65歳以上の認知症と比較してみると、血管性認知症や外傷による認知症が多いことが特徴です。

若年性認知症の症状

若年性認知症の症状は、中核症状と行動・心理症状にわけることができます。

どのような症状が現れるのか、2つに分けてご紹介しましょう。

中核症状

中核症状とは、一般的に認知機能の障害を示す症状のことです。

日常生活での思考・記憶・言語・意思決定・問題解決などの能力に影響を与えます。

- 記憶障害:記憶障害は認知症の典型的な症状であり、新しい情報を覚えることが難しくなります。過去の出来事や人々の名前を思い出すのも徐々に難しくなります。

- 認知機能の低下:認知機能の低下には問題解決能力・意思決定能力・言語能力・空間認識・計画立案能力などが含まれます。

- 言語障害:語彙の減少・文章の理解や表現の難しさ・会話の途中で言葉を忘れることなどの症状があります。

- 空間認識の障害:物の場所を見分けることが難しくなる・物を見分けることが難しくなる・方向感覚の喪失などがあります。

行動・心理症状

認知症の行動・心理症状とは、思考や記憶の障害だけでなく、患者が示す振る舞いや感情の変化のことです。

行動・心理症状は、認知機能の低下に伴って発生することがありますが、直接的な認知機能の障害とは異なります。

- 不安・抑うつ:疾患の理解や将来に対する不安・能力の喪失による抑うつなどが一般的です。

- 興奮状態:しばしば認知症患者に見られる興奮や不安定な振る舞いが発生することがあります。

- 攻撃性:周囲の人や環境に対して攻撃的になることがあります。

- 不適切な社会的行動:公共の場での不適切な振る舞い・社会的な規範の無視が起こることがあります。

- 幻覚や妄想:虚偽の信念や非現実的な感覚が現れることがあります。

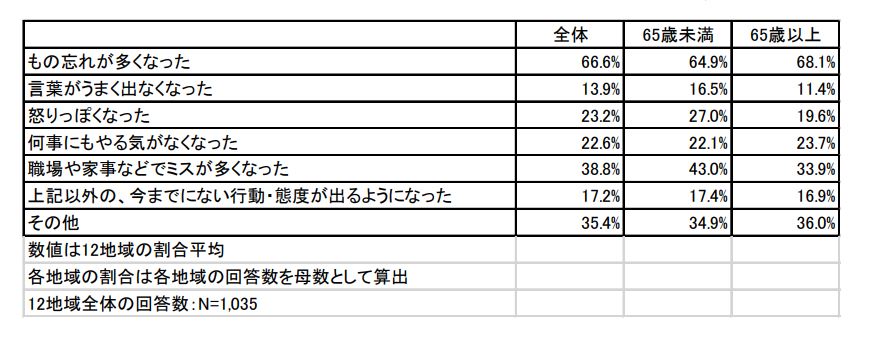

最初に気付いた症状は?

日本医療研究開発機構(AMED)が実施した若年性認知症の調査では、最初に『若年性認知症かもしれない』と疑った症状には、以下のようなものが挙げられています。

出典:若年性認知症の有病率・生活実態把握と多元的データ共有システム|地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター・東京都健康長寿医療センター研究所

全体の6割以上を占めているのが『もの忘れが多くなった』という症状です。

65歳未満で発症する若年性認知症の場合は就労していることが多いため、職場でトラブルを起こしてしまったり、家庭でも家事ができないなどの変化によって受診に至るケースが見受けられます。

若年性認知症と高齢者の認知症の違い

若年性認知症は、高齢者の認知症とは異なる部分があります。

- 発症年齢が若い

- 男性に多い

- 変化に気付いても受診が遅れる

- 介護が配偶者に集中する

- 経済的な問題が大きい

- 家庭内での課題が多い

若年性認知症の発症年齢は、平均で51歳くらいと報告されています。

高齢者の認知症とは異なり、就労している人が多く、子どもの学費・生活費・住宅ローンなど経済的負担を抱えているケースがほとんどです。

休職や退職により収入が減ることはもちろん、治療費なども必要になるため、経済的に困窮することが考えられます。

また、変化に気付いても他の病気と思い込み、若年性認知症としての受診が遅れることも特徴的です。

『歳だから…』『更年期障害かも?』などと思っていたら実は…ということも少なくありません。

年齢的に親世代の介護を担っていることもあるため、配偶者が若年性認知症を発症すると、複数の介護を強いられてしまうケースも散見します。

若年性認知症に対する主な支援

若年性認知症と診断された場合には、受けることができるさまざまな支援があります。

万が一のときのために、どんな支援を受けられるのかを知っておくことはとても重要です。

一覧表にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

| 対象となる制度・支援策 | 担当窓口 |

| 介護保険 ※40歳以上 | 各市区町村の窓口・地域包括支援センター |

| 自立支援医療制度 | 各市区町村の窓口・指定医療機関 |

| 障害年金 | 各市区町村の窓口・年金事務所 |

| 障害福祉サービス | 各市区町村の窓口 |

| 障害者雇用制度 | 勤務先 |

| 傷病手当金 | 勤務先・加入している健康保険の窓口 |

| 再就職支援 | ハローワーク・障害者職業センター |

| 生活支援 | 基幹相談支援センター(各市区町村に設置) |

| 障害者手帳の交付 | 各市区町村の窓口 |

| 成年後見制度 | 弁護士事務所・家庭裁判所 |

| 若年性認知症支援コーディネーター | 都道府県ごとに設置 |

| 若年性認知症コールセンター | 0800-100-2707 (受付時間 10:00~15:00※水曜日10:00〜19:00) |

参考サイト:若年性認知症ハンドブック|厚生労働省

主な支援は、各都道府県や市区町村で行っています。

若年性認知症のサポートは多くありますので、受けることができる支援を最大限活用できるように情報収集を行うことが大切です。

まとめ

若年性認知症は、高齢者の認知症とは異なる点が多くあります。

もっとも深刻なのは、不調に気付いていても受診が遅れてしまうことです。

『認知症は高齢者がなるもの』ではなく、『65歳以下でも発症することがある』という認識をもつことで、変化に対応できるようになるでしょう。

アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症であれば、進行を遅らせる薬があります。

他の病気と同じく、早期発見・早期治療がカギとなるため、若年性認知症の疑いがある場合は、できるだけ早く医療機関を受診することをおすすめします。