介護放棄(かいごほうき)とは、主に高齢者や身体障害者などの介護が必要な人々に対して、適切な介護が行われない状態のことです。

介護を必要とする人が、家族や介護者から必要なサポートやケアを受けられない介護放棄には、それぞれ理由があります。

近年増え続けているのは、高齢者=主に親世代に対する介護放棄です。

なぜ介護放棄が起きるのか、事例も含めて介護の現状をご紹介します。

介護放棄の実態

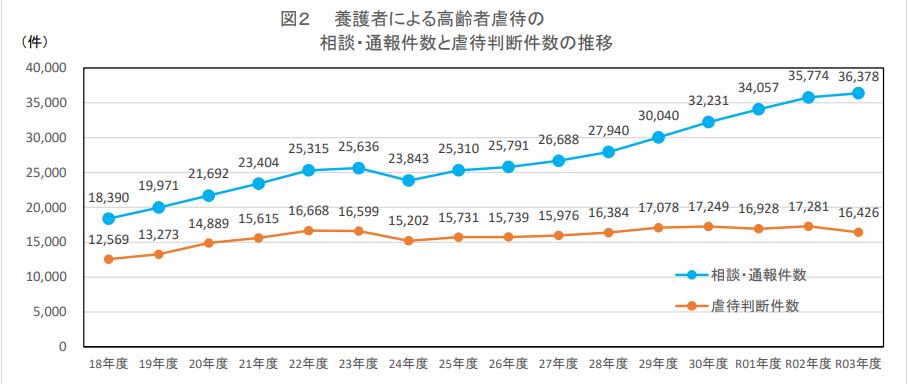

令和3年に厚生労働省が行った調査では、施設従事者による高齢者の虐待件数は増えていますが、高齢者の世話をしている家族・親族・同居人等の虐待件数は減少していると報告されています。

出典:令和 3 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果|厚生労働省

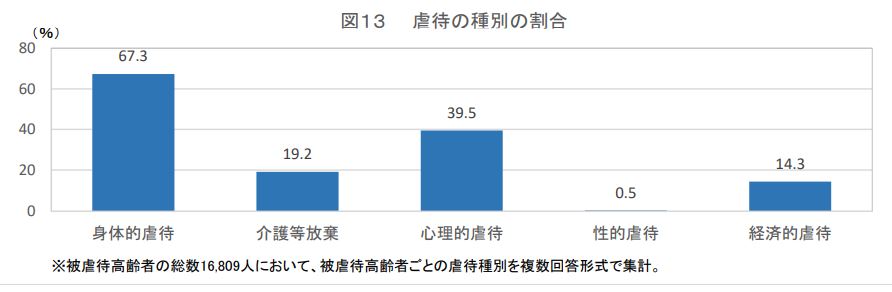

また在宅で介護をしているケースでの虐待割合は以下のように報告されています。

出典:令和 3 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果|厚生労働省

介護等放棄は19.2%に達し、被虐待高齢者に重度の認知症がある場合には「介護等放棄」を受ける割合が高いとされています。

介護保険のサービスを受けていても、実際に介護放棄が起きていることを認識しなければなりません。

介護放棄とは?

前項でご紹介した厚生労働省の調査からもわかるように、介護放棄は高齢者虐待として認識されています。

介護放棄が虐待になる理由は、被介護者に対する適切なケアが行われないことにより、結果として身体的・精神的な健康に悪影響が生じる可能性があるからです。

- 身体的健康の悪影響

- 精神的健康の悪影響

- 安全の問題

- 感情的虐待

介護放棄は被介護者の尊厳を侵害する行為です。

社会全体で介護に関するサポート体制を整備し、関連する法律や規制を適切に運用することが、介護放棄の防止につながるといえるでしょう。

介護放棄の事例

介護放棄は、誰にでも起こり得るものです。

筆者が実際に介護サービスに従事していた中でも、介護放棄と思われる事例はいくつか経験しています。

実際にどんなケースがあったのか、3つの主な事例を原因別にご紹介しましょう。

①必要な介護を把握していない・できない

介護を担う家族・親族が必要な介護を把握していない、もしくはできない場合、介護放棄に陥ることがあります。

老々介護の場合や、介護を担当する人が病気などを患っている場合が該当します。

筆者の担当したAさんは、奥様が介護を担っていましたが、体力的な問題でケアが行き届かず、そのうち介護負担から奥様がうつ病を発症してしまいました。

遠方に住む娘さんが異変に気付き、実家を訪ねたところ、Aさんに対する介護はほとんど行われておらず、慌てて介護サービスを申し込んだという経緯がありました。

Aさんは介護認定も受けておらず、奥様は「自分がやらなければいけないと思っていた」とのことで、Aさんがどのような状態なのか、どんな介護が必要なのかを把握できておらず、自分の体力的な問題からも介護を十分にできない状態でした。

②折り合いが悪い

介護状態になる前から関係性の折り合いが悪い場合も、介護放棄に繋がることが多いケースです。

Bさんは息子夫婦と同居していましたが、お嫁さんとの折り合いが悪く、関係性は非常に悪いものでした。

Bさんの息子は50代で病気により他界しており、Bさんの夫もすでに他界。孫たちは既に独立して、家にはBさんとお嫁さんの2人きりでした。

意識的ではなかったにせよ、Bさんは介護サービスを受けておらず、狭い寝室に閉じ込められているような状態でした。

たまたま帰省したお孫さんが状況を心配し、役所へ相談したことがきっかけとなり、介護放棄が明るみに出たのです。

お嫁さんは以前からBさんに嫌がらせを受けていたため、どうしても介護をする気にならなかったとのこと。

施設へ入所することで、最悪の事態を防ぐことができたケースです。

③介護者が孤立

Cさんのケースでは、娘さんが一人で介護を担うことで孤立してしまいました。

Cさんは軽度の認知症を発症していて目を離せない状態だったことから、娘さんは介護離職をしていました。

未婚で一人娘だったため頼れる家族や親戚がいなかったこと、介護に疲弊し誰にも相談できなかったことから、次第に介護放棄をするようになってしまったのです。

幸いなことに、Cさんは若い頃から地域の人とのつながりが深く、異変を感じた近隣の人が市に相談し、介護放棄が判明しました。

Cさんの娘さんは非常に責任感が強く、親の面倒は自分が見なければいけないという気持ちだったそうですが、次第に意思の疎通ができなくなる母親を認めたくないという感情があったそうです。

十分な介護サービスを受けることにより、娘さんも休む時間が確保され、仕事にも復帰したことで大事には至りませんでした。

介護放棄を防ぐためにできることとは?

介護放棄はさまざまな理由から発生してしまう可能性があります。

在宅介護における介護放棄を防ぐためには、どのような方法があるのか、主な4つの方法をご紹介しましょう。

地域包括支援センターへの相談

地域包括支援センターは、地域住民の健康・福祉・生活状況の向上を図るために、相談サービス・情報提供・各種プログラムの提供・支援施設やサービスの調整などを行う機関です。

介護のことで困っていることがあれば、地域包括支援センターへの相談をおすすめします。

地域包括支援センターには、介護・医療・福祉に関する専門的な知識を持ったスタッフが在籍しており、介護サービスの利用方法や手続きなどについて相談に乗ってくれるからです。

運営主体は市区町村なので、身近なところにある相談機関になります。

相談だけでも問題ないので、ぜひ一度利用を検討してみてください。

介護サービスの積極的な利用

要支援・要介護の認定を受けることで、介護保険のサービスを利用することができます。

介護度によって上限はあるものの、介護保険のサービスにはさまざまなサポートがあり、状況に応じたケアを受けることが可能です。

ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう中で、現在の状況などについても相談することができます。

施設の利用などについても検討できるため、一人で担おうとせず、公的サービスに頼るべきところは頼るようにしましょう。

費用の軽減制度を知る

介護費用は継続的に必要となるため、思っているよりも高額になるケースがあります。

本来、介護資金は親の資産で賄うものですが、費用的に厳しい場合は、介護費用の軽減制度を利用しましょう。

- 介護保険料の減免制度

- 高額介護サービス費の制度

- 各自治体の助成制度

などがあります。

自分ではよくわからないという方は、ケアマネジャーや市区町村の役所へ相談をしてみてください。

生活保護の受給などについても検討できるため、どんな制度が利用できるのか、情報収集をしっかりと行う必要があります。

介護の一極集中を防ぐ

介護の負担が一人に集中することで介護者が疲弊し、介護放棄につながってしまうケースがあります。

家族や親せきなど、頼れる人がいる場合は、SOSを発信して少しでも協力してもらえるようにお願いしてください。

家族がいない・事情があって頼れる人がいないという場合は、すみやかにケアマネジャーや地域包括支援センターへ相談をしましょう。

介護離職をして、親子ともども経済的に困窮するということも考えられます。

介護は一人で担えるものではないということを理解して、一極集中にならないような策を考えることが重要です。

まとめ

介護放棄は、さまざまな事情から誰にでも起こり得る問題です。

しかし介護放棄は高齢者の虐待であり、被介護者の尊厳を踏みにじる行為になります。

介護のことで困ったり行き詰ったりした場合は、できるだけ早くSOSを発信しましょう。

地域包括支援センター・市区町村の役所・ケアマネジャー・民生委員など、相談窓口は複数存在します。

連携をとっているため、どこに相談してもしかるべき担当につないでくれますので、最悪の事態になる前に声を上げることが大切なポイントです。